【訳者より】 アイリッシュ・タイムズの人気コラムニスト、フィンタン・オトゥールがニューヨーク・タイムズに寄稿したコラムです。ここでオトゥールは “アイルランドは「完璧なスリムダウンに成功!」の虚飾のイメージを維持するのに苦しんでいる”と主張しています。2013年12月半ば、政府がトロイカ・プログラムからの卒業を意気揚々と宣言したときも、彼は3つの嘘について記事を書いています。その嘘とは、ひとつは本文中にもある、トロイカ自身が間違っていたと認める政策が変更もなしに押し付けられ続けていること、二つ目は、財務大臣ヌーナンが2011年6月に国民に向けて銀行の債券保持者を保護しないと言ったのに、実はその2ヶ月前にECBの説得でその政策を反故にしていたこと、三つ目は貧しい層ほど大きな負担を負う緊縮政策であったことです。本文中にも、いま、ダブリンの地価が上がっていることに触れられていますが、結局、好況でも不況でも大銀行は一向にソンをしないことだけはよくわかりました。不況で資産価値が下がって、転売しても返せないローンのカタに住宅を取り上げて、今度は景気回復と煽って地価を上げ、それを高値で売ればいいんですから。アイルランドの銀行は「中小企業への融資や住宅ローンを増やす」といかにも困っている市民を自分たちが救済するような口ぶりで発表しています。(2014年1月28日記)

アイルランド復興は欧州流のたわ言

フィンタン・オトゥール 2014年1月13日クリスマスの直前、ダブリンの靴屋の若い店員と話すチャンスがあった。

前日、TVのニュース番組の取材があったそうだ。取材班はクリスマス商戦で売り上げが伸びているか尋ねた。5年間の暗闇に打ちひしがれたアイルランド経済に、やっと日が差し始めたことを示す印として。

靴屋の店員のほとんどは、実のところ売り上げは散々だと答えたが、一人だけが楽観的に、よくなっていく兆しがある、と述べた。TVニュースをチェックした店員は、その楽観的発言だけが番組で流されたのを見てもさほど驚かなかったそうだ。

長い緊縮政策を自ら進んで引き受ければご褒美がもらえる証として、誰もがアイルランドの“いいニュース”を望んでいる。一般市民は希望に飢えている。政府は、副首相エーモン・ギルモアの言葉を借りると、“断固としてアイルランドをヨーロッパのサクセス・ストーリーにするつもり”でいる。

欧州中央銀行の有力理事ヨルグ・アスムッセンも、「アイルランドのプログラムはサクセス・ストーリーに終わった」と述べ、ドイツのアンゲラ・メルケル首相も「危機にある国が身の振り方を考えるときのお手本」とアイルランドを誉めそやしている。

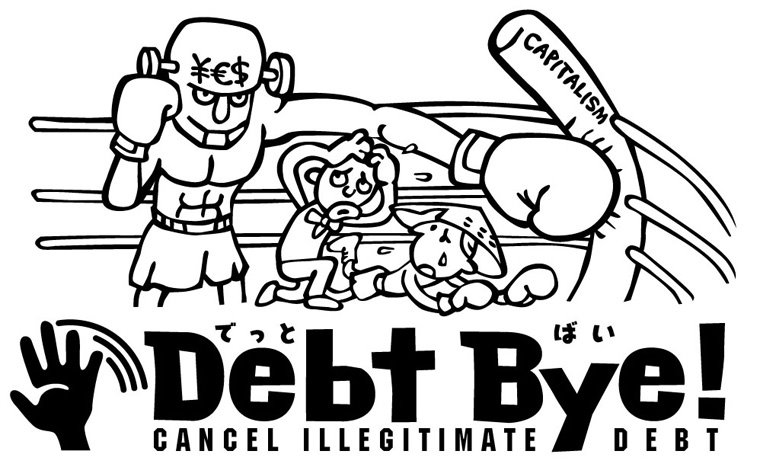

唯一の問題は、われわれ、ここアイルランドに住んでる住民のほとんどが、このサクセス・ストーリーが「ショーシャンクの空に」というより「ロッキー」みたいだと感じてることだろう。解放の喜び、というより、ただ、殴られ続けるのに耐えて立っていた。今でもなんとか立っているが、あまりにひどく殴られ続けたので、ほとんど正視に堪えない。

そう、やっと事態が好転するのだ。しかし、二つの疑問がこの楽観論をしつこく曇らせる。こんなにも長い間、苦しむ必要があったのか?そして、劇薬は本当にアイルランドの病を治したのか?

特に保守派にとって、アイルランドは国家版タイラ・バンクスみたいなものだ。モデル国家。唯一の問題は、一体なんのモデルなのかはっきりしないことだ。

経済ブーム期、アイルランドは長い間、緩い法規制と低い税率という完璧な美貌を誇っていた(上院議員ジョン・マケインは、2008年の大統領選でバラク・オバマ上院議員との討論で、アイルランドの低い法人税を米国のモデルとすべきだと主張した-正に抜群のタイミングだ。ちょうどアイルランドは危機に向けて滑り落ち始めていた)。

アイルランドが長いスランプから一時的に浮かび上がると、今度は緊縮政策という美徳の偉大な実例として引用される。

ドイツの財務大臣で財政タカ派のヴォルフガング・ショイブレが10月述べたように「アイルランドは自らがするべきことをした。そして今、すべてが順調だ」。アイルランドは、羽目をはずした乱痴気騒ぎの時でも、国際経済を破滅させる死神のように見られたときでも、いつでもサクセス・ストーリーなのだ。過食でも拒食でも、われわれは決して間違いを犯さない。

われわれアイルランド人は天性の楽天家だ。しかし、ショイブレ氏の「すべてはOK」発言は、ドイツ人がわれわれアイリッシュの楽天さを凌駕した珍しい例だ。彼の信じるところのものは、確かに“真実”だ。再開発されたダブリンの港湾地区の、光り輝くグーグル、Twitter、フェイスブック、Yahooの欧州本社、おしゃれなカフェやホテルなどを見る限りは。もしこれで “危機”なら、ブーム期のアイルランドは一体どんなだったんだろうと思うことだろう。

1億2千万ユーロ(約150億円)をかけ昨年4月にオープンした最高に瀟洒なマーカー・ホテルとマンション群は、ロサンゼルスやドバイにあってもおかしくない。これらが、アメリカの気鋭の建築家マーサ・シュワルツ設計のグランド・キャナル広場やダニエル・リベスキンド設計の贅沢な劇場を見下ろしている。不動産バブル投機で散々痛い目にあった国で、再びダブリンの住宅価格が高騰し始めており、昨年は13%あがった。

アイルランドには二つの経済がある。米国のハイテク会社中心の国際経済と、ほとんどのアイルランド人がそこから生計を立てている国内経済。前者の隆盛は本物だ。低い法人税に加えて、巨大多国籍企業はダブリンにパブとナイトライフ以外のお楽しみを見出しているのだ。アイルランドの輸出(のための投資への)依存がどれほど大きいかは、2013年にバイアグラ(ファイザー社がコーク州で製造していた)の欧州の特許が失効した際にアイルランドのGDPが深刻な打撃を受けたことでわかる。大雑把に言って、アイルランド経済の国際向けの方は堅調に推移している。

しかし、われわれが心痛めるのはふるさとのこと。ハイテク多国籍企業関連の門を一歩出た、国内経済の方である。ダブリン以外、不動産価格はいまだ落ち込んでいる。ほとんどの労働者の賃金は急激にダウンしたままだ。失業率は相変わらず高い。12.8%といわれるが、もし移民で人々が出て行っていなかったらもっと高いだろう。アイルランドがうまくいってるかどうか測る昔ながらの方法がある。クリスマス・ホリデーの終わりごろに港や空港に行って、両親に別れを告げて米国、カナダ、オーストラリア、英国に向かう若者の数を数えてみればいい。そこで彼らは仕事とチャンスを探すのだ。

他の国民は苦しい時代に抗して闘うが、アイルランド人は出て行く。そして今、1980年代以来なかったほどの数の人が国を去っている。2012年4月から翌年4月までの間に9万人が移民し、2008年の危機勃発以降40万人近くが出て行った。ケンタッキー州(約450万人)ほどの人口の国にこの数は大きすぎる。

彼らが去っていくのは不思議でもなんでもない。サクセス・ストーリーなど信じていないのだ。ユニバーシティ・カレッジ・コークの調査では、移民のほとんどは大卒、しかもその半分近くはアイルランドでのフルタイムの仕事を辞めて移民しているのだ。彼らは食うにも困って打ちひしがれて移民するのではない。彼らは、この国が自分たちの求めるチャンスを与えてくれるなどとはとても思えない、この国への信頼を失ったから出て行くのだ。彼らは鳴り物入りの復興物語など信じてはいないのだ。

2010年12月、国際通貨基金(IMF)、欧州委員会、欧州中央銀行(ECB)のいわゆるトロイカがアイルランドの財政を乗っ取ったとき、彼らは公費支出大幅削減と賃下げは経済成長と同時に並行して起こり得ると思い込んでいた。たとえばIMFは、2011年から13年にかけてアイルランド経済は5.25%の成長を見せるだろうと言った。実際には成長率はその半分だった。

民間投資が干上がってる(アイルランドの投資率は現在ユーロゾーン平均の約半分)ところに公共投資までせき止めるのは問題だ、と思うのが常識というものだろう。5年間の緊縮を経たいま、アイルランドの子どもの4人に1人が、家族の誰も働いて稼いでいない家庭で育っていると聞いても、ショッキングではあるが、さほど驚きではない。

同時に、2013年末にトロイカが引き上げ、わずかながら経済回復のサインが見えたときにも、屋根の上でリバーダンスが繰り広げられるような大喜びが見られなかったことも別に驚きには値しない。アイルランド人は多少の罰は受ける覚悟ができていた。罪とその購いをめぐる物語から、カトリック的罪悪感はいまだ彼らの心を大きく占めている。人々はケルティック・タイガーの日々を悲しく振り返り、互いに100万ドルの家を売買することで金持ちになれると考えてたなんて、バチンと鞭打たれる位の刑にあっても仕方ない、と思っている。しかし彼らは、こんな残酷な規模の罰が必要だったとは思っていないし、こんなひどい薬に実際に効き目があったとも思っていない。

これらの問題の背後には、アイルランド緊縮政策とそのサクセス・ストーリーの大きな矛盾が不気味にその姿を見せている。この緊縮は、結局市民にとってだけの緊縮政策だったのだ。

社会予算のカットや厳しい財政責任への呼びかけの影で、宵越しの金を持たない主義の船乗り(英語でdrunken sailorは金を湯水のように使うことの例え:訳注)がけち臭く見えるほどの大判振る舞いの政策が進行していた。トロイカの政策は、一方では賃金、福祉、保健医療、教育に大鉈を振るわせ、その一方で、膨大な資金を破綻の瀬戸際にある銀行に振り向けさせた。そこには悪名高いアングロ・アイリッシュ・バンクも含まれている(同行は現在清算処理中)。

ECBの主張する“一人の債券所有者も見捨てない”政策はとんでもなく高くついた。EUはつい最近、加盟国の将来の銀行危機に備えて750億ドルの基金を創設することに合意したが、ちっぽけなアイルランドは銀行救済のために一国で850億ドルをつぎ込んだのだ。

アイルランド市民にとって特に腹立たしいのは、今になって平然と、銀行救済がいかにばかげたアイディアだったかを認めていることだ。欧州委員会経済担当理事で、危機勃発以降アイルランドの経済戦略立案の舵を中心的に取ってきたオリー・レーンは、「後から考えれば、銀行の無制限救済といったいくつかの間違いを指摘するのは簡単だと思う」と述べている。間違いを認めるからといって、じゃあ、政策を変更するかというとそんなことはない。「もはや流れる川のごとく過ぎてしまったことだ。そして我々は川の流れ自体に変更を加えたのだ。」「アイルランドはいま、はるかにましなところにいる」とレーン氏はわれわれに請合っている。

しかし、実は川の流れは変わっていない。何としても経営破たんした銀行を救うという壊滅的な決断に端を発する激流のごとき債務は、いまだに流れ続けている。ユーロを救ったというこの国の功績を認めて欧州のパートナーがアイルランドの債務を軽減してくれるかもしれない、という望みはいまや消えかかっている。

ちっぽけなアイルランドは仲間のために全力を上げて奮闘した。お返しに頭をなでてもらい、どこか怪しげな“サクセス・ストーリー”の称号をもらって喜んでいる。

結局、緊縮財政はアイルランドの国家債務を減らすという一番基本的な目標さえ達成できなかった。債務は逆にこの5年間急激に増加した。2009年にはGDPの64%だったものが、去年は125%になった。社会支出が大幅に削減された同時期、債務は二倍に膨れ上がった、

アイルランドは本当にモデルになれるかもしれない。苦しみながら、スリムダウンした完璧なプロポーションという虚偽のイメージを維持しているという意味で。

フィンタン・オトゥールは、アイリッシュタイムスのコラムニスト。プリンストン大学の客員講師。

0 件のコメント:

コメントを投稿